Calendrier

Équipe Canada (hockey masculin)

Championnat mondial masculin de l'IIHF | 9-25 mai. 2025

Championnat mondial des M18 de l'IIHF | 23 avr.-3 mai. 2025

Confrontation des 4 nations | 12-20 févr. 2025

Championnat mondial junior de l'IIHF | 26 déc. 2024-5 janv. 2025

Coupe Spengler | 26-31 déc. 2024

Équipe nationale junior c. U SPORTS | 12-13 déc. 2024

Défi mondial junior A | 9-15 déc. 2024

Défi mondial des M17 | 3-9 nov. 2024

Coupe Hlinka-Gretzky | 5-10 août. 2024

Recherche

Entretien avec Pierre Houde

Pour la Journée internationale de la Francophonie, le descripteur du hockey des Canadiens à RDS parle de son métier qui le passionne et de ses inspirations qui l’ont guidé au fil de son illustre carrière

Pierre Houde n’a plus besoin de présentation.

Passion, rigueur et éloquence émanent de chacun des mots qu’il prononce du haut des passerelles de presse depuis 35 ans pour le Réseau des sports (RDS).

Pierre a décrit plus de 3 500 matchs, dont environ 2 500 des Canadiens de Montréal, et 13 éditions des Jeux olympiques d’hiver et d’été, dont cinq pour le hockey masculin.

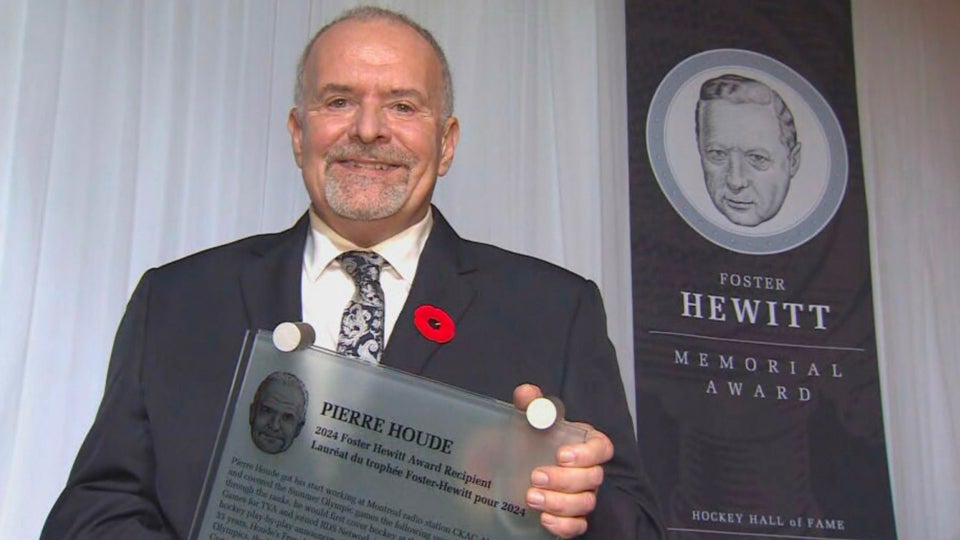

Sa contribution exceptionnelle à sa profession et au hockey a été reconnue à juste titre le 11 novembre dernier, lorsqu’il a reçu le prix Foster-Hewitt du Temple de la renommée du hockey.

En cette Journée internationale de la Francophonie, Hockey Canada a tenu à souligner son immense apport pour la communauté du hockey!

Hockey Canada : Quand on vous écoute décrire un match de hockey, on peut sentir votre grand amour et respect pour la langue française. D’où ça vous vient?

Pierre Houde : La première personne qui a eu une très grande influence dans ma vie et celle de mon défunt frère Paul et de ma sœur Johanne à ce sujet, c’est notre mère. Aline était extrêmement rigoureuse sur la qualité de nos devoirs et très exigeante sur la bonne maîtrise de la langue française. Elle nous incitait à faire très attention aux conjugaisons, à l’accord des participes, à l’utilisation d’un bon vocabulaire varié et aux anglicismes. Elle était aussi très pointilleuse sur l’articulation et l’élocution.

Dans la phase professionnelle de ma vie, j’ai été extrêmement chanceux d’avoir eu comme idoles, et même comme collègues de travail dans plusieurs cas, les plus grands parmi les annonceurs de sport, à commencer par René Lecavalier, Jean-Maurice Bailly, Richard Garneau, Raymond Lebrun, Pierre Dufault et Lionel Duval, puis la génération plus jeune ensuite, les [Claude] Quenneville, [Serge] Arsenault, Jean Pagé et compagnie, qui ont tous été des références extraordinaires.

HC : Vous êtes bien connu pour l’expression « Ma parole! ». Vous utilisez à l’occasion des termes imagés, comme « conciliabule», lorsque les officiels se consultent sur la glace. Parlez-nous du vocabulaire qui fait partie de votre folklore.

PH : L’expression « Ma parole! », j’essaie de ne pas trop l’utiliser. Ça m’est venu spontanément lors d’une description tôt dans ma carrière. J’ai toujours aimé cette expression lorsque le contexte s’y prête, qu’il se passe quelque chose d’un peu hors norme, d’un peu plus grand, d’un peu plus grave, quelque chose de beaucoup plus inattendu dans le match. Je trouve que c’est bien d’avoir une expression qui tout de suite pointe vers l’événement.

Et tous les autres termes que j’utilise, comme «conciliabule », par exemple, c’est beaucoup l’héritage de René Lecavalier, qui adorait trouver des façons différentes de dire la même chose. À ses débuts à la description, René avait ses expressions sur une feuille et, quand il en utilisait une, il la biffait pour ne pas la répéter, si possible. C’est ce que la langue française nous permet.

HC : Le 11 novembre, vous êtes devenu le quatrième descripteur francophone à remporter le prix Foster-Hewitt du Temple de la renommée du hockey, après René Lecavalier, Richard Garneau et Gilles Tremblay. Avec du recul, quelle a été la signification pour vous de gagner ce prestigieux prix et d’ajouter votre nom à cette liste?

PH : Je ne suis pas sûr si j’ai saisi encore la mesure de cet honneur. Je suis encore un peu à court de mots, possiblement parce que je manque encore de perspective sur ce que ça veut dire. J’ai réalisé assez tôt que c’est un honneur qui nous rend encore plus humble parce qu’on se demande ce qu’on a fait pour le mériter. Lorsque j’ai été honoré avant un match au Centre Bell, je me sentais tout petit sur la patinoire devant les 21 000 personnes qui m’applaudissaient de façon très généreuse. Ça vient vraiment chercher notre humilité et, en même temps, on se dit qu’on aura fait ce qu’il fallait pour se rendre là avec la rigueur, la recherche, l’émerveillement et la passion.

HC : De nouveaux arrivants, comme plusieurs amateurs de hockey anglophones de Montréal et du pays, apprennent les bases du français en vous écoutant, ce qui les aide à s’intégrer à notre culture. Parlez-nous de cet impact que vous avez auprès de ces personnes.

PH : Au fil des années, la communauté anglophone et allophone de Montréal nous a manifesté beaucoup de suivi et de fidélité dans l’écoute, et il y a aussi eu plusieurs nouveaux arrivants, dont plusieurs francophones qui se cherchent quelque chose pour s’accrocher à la culture québécoise et à s’intégrer le plus rapidement possible. En suivant nos reportages, ces personnes ont un rendez-vous tous les deux jours qui est sécurisant, car on reste toujours dans le même contexte, avec l’histoire d’une même équipe et des mêmes joueurs pratiquement. Il y a seulement l’histoire du match qui change. Ça fait chaud au cœur de savoir ça!

HC : Vous avez décrit plusieurs matchs d’Équipe Canada lors de Jeux olympiques et de championnats mondiaux. Quels moments de ces descriptions restent gravés dans votre mémoire?

PH : Le but de Sidney Crosby aux Jeux olympiques de 2010 à Vancouver demeure pour moi le moment le plus exaltant de ma carrière. Ce but-là était parfait dans l’alignement des planètes. Nous étions à Vancouver, chez nous. Notre réseau, CTV, TSN et RDS, était maître d’œuvre de la diffusion et de la production télévisuelle des Jeux olympiques.

J’ai aussi de très beaux souvenirs de championnats du monde. Mon tout premier a été en 1990 à Berne et à Fribourg. Je ne peux pas l’oublier, c’était mon premier sur place, et c’est là qu’on a découvert Jaromir Jagr et Robert Reichel. Et celui pendant le lock-out [de la LNH], au printemps 2005, a été vraiment particulier pour Équipe Canada. Nous étions à Innsbruck [et à Vienne]. C’était presque une équipe de rêve.

HC : Vous accordez une grande importance à bien prononcer les noms de joueurs d’autres pays, notamment les noms européens. Pourquoi avez-vous cette attention particulière?

PH : Pour moi c’est une question de respect et de rigueur. Quand Tomas Plekanec [d’origine tchèque] est arrivé avec l’équipe, ce n’était pas plus difficile pour moi de prononcer son nom de la bonne manière. C’est un héritage des Richard Garneau, René Lecavalier et compagnie, surtout Richard qui était extrêmement pointilleux là-dessus. Ce sont eux qui nous ont légué ce désir d’aller le plus près possible de la prononciation du nom d’un joueur. Je me trace quand même une limite pour que ce soit convivial pour l’oreille québécoise.

HC : Depuis 35 ans, vous travaillez pour RDS. Quelle fierté avez-vous d’avoir œuvré toutes ces années au sein d’un réseau francophone consacré au sport?

PH : C’est une fierté gigantesque! Beaucoup de gens en 1989 disaient que RDS n’allait pas durer six mois. Que c’était impossible de diffuser 24 heures sur 24 du contenu sportif en français québécois. On a tous sauté dans l’aventure en nous disant que ça durera le temps qu’il faudra, et nous voici aujourd’hui, 35 ans plus tard.

HC : Quelle est votre appréciation de votre collègue analyste Marc Denis, qui a semblé, dès son arrivée, animé de la même rigueur linguistique et professionnelle que vous?

PH : J’avais vu le potentiel de Marc bien avant qu’il se joigne à RDS. Son niveau d’expression est tellement extraordinaire, il a une qualité d’élocution, et son propos est clair et cohérent. C’est un homme très intelligent et très articulé qui veut exceller dans notre industrie. Ça n’a pas pris de temps pour que ça clique lui et moi lors de notre premier match, parce qu’on a les mêmes standards. Nous sommes aussi devenus de bons amis.

HC : Vous avez déjà décrit deux matchs de hockey en anglais, dont un des Canadiens à Pittsburgh en 1995 pour TSN. Voyez-vous de grandes différences entre la manière dont le hockey est commenté en français et en anglais?

PH : Il y a une grosse différence dans le langage du hockey en anglais. Il est plus pragmatique et repose sur beaucoup moins de mots, on invente des verbes selon les situations de jeu. Lors du match à Pittsburgh, après une période, j’ai demandé à mon producteur si tout était correct. Il m’a dit que ça allait bien, mais de faire attention de ne pas essayer d’en dire trop en anglais. Il me fallait prendre un rythme différent.

HC : Qu’est-ce qu’on peut vous souhaiter pour les prochaines années sur le plan professionnel?

PH : Je ne suis pas près de m’arrêter! On peut me souhaiter de faire un autre cycle, de deux, trois, cinq ans. Tant et aussi longtemps qu’on voudra bien me faire l’honneur de décrire les matchs des Canadiens et que j’aurai la santé physique et mentale, je veux continuer. La passion est toujours là, ça, je peux vous le dire!

Pour plus d'informations : |

Jeremy Knight

Responsable, communications organisationnelles

Hockey Canada

(647) 251-9738

- <

- >